Auteur : Masliaev Alexandre , publié : 04/2017, https://habr.com/ru/post/403225/

Le printemps est une saison intéressante, et il faut la célébrer comme il se doit. Un profond et lourd débat en plusieurs épisodes sur la nature de l’information est, à mon avis, une excellente façon de fêter le printemps sur GeekTimes.

Je m’excuse d’avance pour la quantité de texte. Le sujet est extrêmement complexe, multiforme et remarquablement négligé. J’aimerais pouvoir tout condenser en un court article, mais cela donnerait inévitablement un travail bâclé avec des lacunes logiques béantes, des questions floues et des intrigues inachevées. Je propose donc au public respecté de faire preuve d’un peu de patience, de s’installer confortablement et de profiter d’une immersion calme et réfléchie dans des questions qui ont toujours été considérées comme « personne ne le sait ».

Table of Contents

Introduction

En ce moment, alors que ce texte est écrit, une situation plutôt amusante s’est créée. La société est rapidement entrée dans l’ère de l’information, mais la base idéologique utilisée pour comprendre ce qui se passe est restée, au mieux, héritée des débuts de l’ère industrielle. Il n’existe actuellement aucun moyen communément accepté d’intégrer le concept d’« information » dans notre vision du monde de manière à ce que le résultat obtenu ne contredise pas les phénomènes que nous observons de manière évidente et omniprésente.

Nous avons plutôt bien appris à extraire des informations, à les stocker, à les transmettre, à les traiter et à les utiliser. Pour être juste, il faut noter que nous savons tous très bien ce qu’est l’information. Mais cette connaissance est implicite. La connaissance implicite est une compréhension évidente, qui convient bien à une consommation interne, mais qui est insatisfaisante pour une utilisation collective productive.

Les tâches de la philosophie de l’information :

- Trouver et éliminer les obstacles qui empêchent la conversion de l’« information » de la connaissance implicite à la connaissance explicite.

- Former un système métaphysique dans lequel pourraient s’intégrer de manière organique et cohérente les processus informationnels qui font déjà partie de notre quotidien.

Dans la suite de mon exposé, je partirai du principe que la philosophie est avant tout un outil qui façonne les appareils conceptuels et les règles de leur utilisation. Cela diffère un peu de ce que l’on entend généralement par le mot « philosophie ». On considère que la philosophie doit apporter des réponses aux questions sur l’existence des choses et clarifier certaines lois les plus générales de l’organisation du monde. Pourtant, il arrive que, avant de commencer à réfléchir sur l’organisation du monde, il ne soit pas superflu de développer un langage apte à rendre ces réflexions non pas d’emblée dépourvues de sens.

C’est précisément la tâche de former un langage, et non la recherche de vérités, qui constituerala base de la méthode, que je m’efforcerai de suivre dans la suite du récit. Afin de démontrer clairement cette méthode, je donnerai plusieurs exemples, y compris dans des domaines connexes de la philosophie :

- Existe-t-il un Dieu ?

La question n’est pas méthodiquement correcte (selon la base appliquée de la méthode). La formulation correcte est :De quelle manière faut-il réfléchir à Dieu pour que ces réflexions aient un sens ? - Existe-t-il des lois objectives qui régissent le monde ?

Formulation correcte :Comment parler de l’existence des lois de l’univers de manière à ce que cela ne soit pas une perte de temps ? - Qu’est-ce qui est primordial : la matière ou la conscience ?

Formulation correcte :Comment parler de la primauté, de la matière et de la conscience de manière à ce que ce qui est dit ne soit pas un divertissement absurde ? - Qu’est-ce que l’information ?

Formulation correcte :Comment faut-il réfléchir à l’information pour que ces réflexions aient du sens ?

Partons du principe que la philosophie de l’information doit devenir cet outil linguistique adéquat répondant à nos besoins, qui nous permettra de ne pas nous retrouver dans une impasse logique chaque fois que l’on aborde la nature de l’information, de la conscience, de la gestion, de la formation des systèmes, de la complexité et d’autres sujets actuellement entourés de nombreux mythes.

Pour illustrer de manière concrète la puissance de l’approche instrumentale, il est pertinent de faire la suivante illustration historique. Il y a longtemps, la question de savoir si la Terre tourne autour du Soleil ou si le Soleil tourne autour de la Terre était un dilemme très débattu. Cela allait même jusqu’à ce que des violences physiques soient couramment exercées sur les opposants idéologiques. Aujourd’hui, ayant appris à réfléchir sur le mouvement et compris que le point clé de ces réflexions est le choix de la position de l’observateur, nous avons la possibilité, dans nos réflexions sur l’organisation de notre système planétaire, d’utiliser à notre convenance le système héliocentrique, et dans nos affaires quotidiennes – le système géocentrique. Lorsque nous disons que le Soleil se lève à l’est et se couche à l’ouest, nous sous-entendons implicitement que le Soleil se déplace, bien que, du point de vue du système héliocentrique, cela soit faux. La différence entre ce qui était et ce qui est devenu réside uniquement dans le fait que nous avons acquis un appareil conceptuel qui nous permet de réfléchir de manière plus adéquate sur le mouvement. La capacité de traduire les réflexions dans un cadre constructif, et ainsi de concilier des positions opposées, n’est pas la seule fonction utile de l’approche instrumentale. Une autre fonction tout aussi utile est la fermeture forcée de ces problèmes pour lesquels il s’avère qu’il n’existe pas de moyens de réflexion non dénués de sens.

L’approche instrumentale à la philosophie a bien sûr ses limites. En particulier, la question de savoir comment distinguer les raisonnements productifs des raisonnements contre-productifs doit rester ouverte et sujette à discussion. On peut certes insister sur la cohérence logique ou sur l’utilité pratique. Mais ces deux critères sont assez flous. Il me semble qu’on ne peut que espérer que la discussion sur l’utilité des choses est généralement beaucoup plus simple et productive que celle sur l’existence de ce dont l’existence ne peut être ni confirmée ni réfutée. Après tout, l’utilité est justement ce qui permet le mieux d’organiser un vote par les pieds.

Je ne veux en aucun cas dire que l’approche instrumentale est mon invention. Elle est décrite dans un grand nombre de textes philosophiques et est utilisée de manière productive dans encore plus de cas. Cette chose, qui est en somme évidente, a dû être mise en avant dans l’introduction simplement parce que si l’on n’y accorde pas d’attention au préalable, beaucoup de ce qui sera exposé par la suite semblera quelque peu étrange et parfois contradictoire. La spécificité de la tâche est telle que, pour la résoudre, il est impossible de rester dans les limites des vérités élémentaires et des constructions logiques habituelles. Je le répète : nous ne chercherons pas des Vérités-avec-une-grande-majuscule éternelles et immuables, mais nous essaierons simplement de trouver un langage dont les raisonnements sur l’information, les systèmes et la gestion ne nous plongeront pas à chaque instant dans une impasse logique.

Brève histoire de la question

Cette section n’a pas pour but de présenter de manière systématique l’histoire de la pensée philosophique mondiale. L’objectif est simplement d’inscrire les réflexions qui suivent dans un contexte existant, sans lequel elles ne peuvent être comprises ni acceptées.

Intrigue première : matérialisme vs. idéalisme

Les matérialistes considéraient et considèrent que seule la réalité physique existe « véritablement » (selon l’expression de Démocrite, « atomes et vide »). Par conséquent, ce que nous avons la possibilité d’observer comme des idées n’est en réalité qu’un mouvement qui se produit d’une manière mystérieuse, pour ainsi dire, des atomes dans le vide. Ce en quoi peut consister cette particularité de la « manière spéciale » n’est généralement pas précisé, et lorsqu’on tente tout de même d’éclaircir cette question, on cite maladroitement, au mieux, un manuel scolaire de physique.

Les idéalistes ont toujours pensé et pensent que seules les idées existent « réellement », tandis que ce que nous percevons comme la réalité physique brute qui nous entoure n’est qu’une illusion ou le résultat de la magie.

Les arguments en faveur et en défaveur de ces points de vue sont nombreux, variés et tous extrêmement faibles, même si au 20ème siècle, les matérialistes ont expérimenté des millions de fois que si une personne est enfermée et affamée, elle cesse de penser à des idées et commence à penser à la nourriture.

Il existe une opinion (notamment exprimée par Merab Mamardashvili dans « Introduction à la philosophie ») selon laquelle les véritables philosophes n’ont jamais sérieusement considéré la question de savoir ce qui est primordial, la conscience ou la matière. Si l’on aborde ce que l’on appelle le « problème fondamental de la philosophie » d’un point de vue instrumental, comme je l’ai décrit dans l’introduction, une chose intéressante se révèle immédiatement. Pour que soit discutée l’existence de la matière sans impliquer la présence de la conscience, même sous la forme d’un observateur implicite, ou pour que l’on puisse raisonner sur le fonctionnement de la conscience sans sa réalisation matérielle, il faudrait pouvoir se retrouver dans une situation d’absence de conscience ou dans une situation d’absence de matière. Or, ni l’un ni l’autre n’est possible, et par conséquent, aucune réflexion sur la causalité première ne peut avoir de sens. Ainsi, la question appliquée à la causalité première…«Comment faut-il raisonner sur… ?»reçoit une réponse«Aucun»..

Pour nos objectifs, le résultat le plus précieux et utile du débat entre matérialistes et idéalistes peut sans doute être reconnu dans la formulation même de la question de l’existence des entités matérielles et immatérielles. En particulier, la distinction entre les choses étendues (res extensa) et les choses pensantes (res cogitans), introduite par René Descartes, s’est révélée très utile et productive. Tant que l’humanité, dans ses activités pratiques, était concentrée sur l’étude et la création des choses étendues d’un côté, et sur la manipulation des choses pensantes de l’autre, la séparation du monde ne posait pas de problèmes particuliers et n’était qu’un cas théorique qu’il faudrait un jour résoudre. Avec l’avènement de l’ère des technologies de l’information, nous avons appris à créer des choses matérielles (res extensa) entièrement destinées à manipuler des entités immatérielles (res cogitans), et par conséquent, la fusion qualitative de ces mondes séparés est devenue une tâche sans laquelle la philosophie de l’information ne pourra pas se passer.

Intrigue deux : la recherche des fondements d’une connaissance fiable.

La recherche de fondements pour une connaissance fiable traverse toute la philosophie européenne comme un fil rouge. Du point de vue de l’utilité pratique, ce thème s’est avéré le plus fructueux, fournissant la base de la méthode scientifique et, par conséquent, engendrant toute cette merveille technologique dont nous avons la possibilité de profiter.

L’idée centrale qui sous-tend l’argumentation est celle de la réalité objective, perçue par un sujet percevant. Chaque fois qu’il est question de l’existence de quelque chose dans la réalité objective, il est nécessaire, pour respecter la rigueur méthodologique, de définir le sujet qui perçoit cette réalité.

Le thème du « sujet percevant » a été largement exploré par la tradition philosophique existante et pourrait servir de bon point de départ pour la philosophie de l’information, s’il n’y avait pas deux points essentiels :

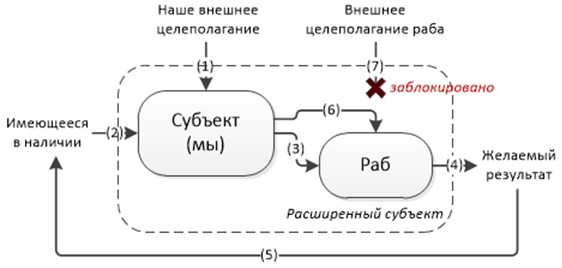

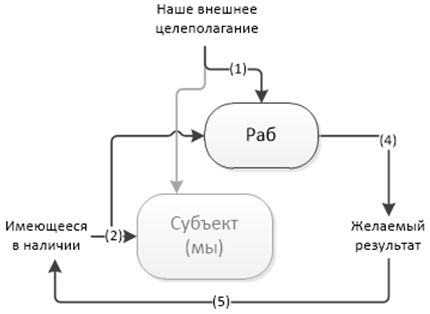

- Le sujet percevant est un être passif. Il perçoit la réalité objective, acquiert une connaissance fiable.information) d’elle, mais dans les réflexions sur ce que représente l’information, la notion de sujet percevant ne peut pas être un point de départ, car elle inclut déjà la notion d’information. En réalité, « information » s’avère être un concept par lequel nous avons sauté pour aller plus loin. Il va donc falloir creuser un peu plus profondément, et construire la subjectologie non pas à partir du sujet percevant, mais à partir de quelque chose d’autre. En particulier, nous allons bientôt introduiresujet agissant de manière ciblée, qui ne se contente pas de « refléter » la réalité objective, mais qui vit à l’intérieur, et l’information n’est pas nécessaire pour rien (pour « refléter »), mais pour une raison quelconque.objectif.En mettant de côté le thème des « objectifs du sujet » et en considérant la présence d’objectifs comme quelque chose d’évident et non discuté, il est impossible de parler du sens de l’information. Et une information dépourvue de sens n’est pas de l’information.

- Le sujet percevant est une créature infiniment seule. Tout le monde qui entoure le sujet percevant est pour lui une réalité objective. Même les objets avec lesquels le sujet percevant devine son affinité essentielle ne sont pour lui ni des sujets, ni des objets, mais des objets dont il s’efforce d’obtenir une connaissance fiable. Du point de vue de la philosophie de l’information, un tel tableau du monde, à la fois cohérent et triste, s’avère complètement inacceptable, car il ne suppose pas la communication entre les sujets. Pour qu’il y ait communication, il faut au moins deux sujets, alors que dans cette vision du monde, divisée en deux parties – le sujet percevant et la réalité perçue – le sujet est, par définition, seul. Nous serons simplement contraints de nous éloigner de l’ancienne et réconfortante conception du sujet percevant pensant (et donc existant). Essayons de ne pas nous perdre.

Ayant perdu la méthode habituelle de déduction des fondements d’une connaissance fiable à partir du concept de « sujet percevant », nous serons contraints de trouver un substitut adéquat. Dans le cas contraire, le système métaphysique résultant sera dépourvu de justification et, par conséquent, ne sera pas exploitable.

Intrigue trois : déterminisme vs. libre arbitre

Il se trouve qu’en ce qui concerne la base philosophique de la connaissance scientifique (épistémologie), la réalité objective est organisée de telle manière qu’il n’y a pas de place pour la libre volonté. Au maximum, il y a le hasard (en particulier, l’incertitude quantique), à partir duquel la libre volonté ne peut de toute façon pas être déduite. Mais, d’un autre côté, pour la philosophie morale (axiologie), le fait de l’existence de la libre volonté est une condition nécessaire. En outre, l’existence de la liberté de volonté peut être assez facilement déduite directement de « je pense, donc je suis », ce qui ajoute une certaine piquant, puisque la base de la connaissance scientifique n’est pas non plus déduite de nulle part, mais du même fait primordial, de « je pense, donc je suis ».

En résumé, nous allons tenter de nous sortir de cette véritable antinomie en nous débarrassant de la passivité du sujet percevant. En agissant dans le monde, le sujet deviendra inévitablement une partie de celui-ci, ce qui nous permettra d’avoir du déterminisme dans les aspects sur lesquels le sujet n’a pas d’influence, tout en conservant la liberté de volonté dans la nature et les résultats de son activité.

Le problème du « déterminisme vs. libre arbitre » est une bonne occasion de parler de la nature de la causalité, car le déterminisme est une prédisposition, dictée par la rigueur des liens de cause à effet.

En réfléchissant à un sujet agissant de manière intentionnelle, il est impossible (et même inutile) d’ignorer la discussion sur la manière dont il se fait que des relations de cause à effet existent dans notre monde.

Intrigue quatre : la machine de Turing

Dans la seconde moitié du 20e siècle, les philosophes ont eu à leur disposition un jouet fascinant : la machine de Turing, capable d’effectuer tout calcul réalisable. Étant donné que l’activité du cerveau est considérée comme un traitement de l’information, c’est-à-dire un calcul, il en résulte que soit un calculateur Turing-complet peut être enseigné à penser de manière totalement humaine, soit il faut admettre qu’il existe un composant secret inexploré dans la pensée, et alors… les réflexions mènent inévitablement à la mystique. Soit à la mystique traditionnelle (Dieu), soit à la mystique non traditionnelle (champs d’information), soit à la pseudoscience (tentative de s’accrocher à l’incertitude quantique).

La mystique est une tentative d’expliquer l’incompréhensible par ce qui est manifestement inconnaissable. C’est de la pure tromperie. Nous ne ferons pas cela. Mais nous prouverons également que l’irréalisabilité de la pensée humaine par un calculateur Turing-complet est une réalité. Pour cela, il nous suffira d’apprendre à raisonner de manière un peu plus adéquate sur l’information et son traitement.

Chapitre 1. Dualisme

Métaphore « livre »

L’examen d’un livre, d’un livre en papier ordinaire, cet objet encore très répandu dans notre quotidien, nous aidera à ressentir comment le matériel et l’idéal s’entrelacent en un tout.

D’un certain point de vue, un livre est un objet matériel. Il a une masse, un volume, occupe un certain espace (par exemple, sur une étagère). Il possède des propriétés chimiques. En particulier, il brûle assez bien.

D’un autre point de vue, un livre est un objet immatériel. C’est de l’information. En parlant d’un livre, on peut évoquer l’intrigue et les relations entre les personnages (s’il s’agit de fiction), la véracité des faits exposés (s’il raconte des événements réels), la profondeur du traitement du sujet et d’autres aspects qui n’ont certainement ni masse ni propriétés chimiques.

Prenons par exemple la tragédie de William Shakespeare « Hamlet ». Imaginez que vous tenez ce livre dans votre main. Évidemment, vous tenez un objet matériel. L’intrigue de « Hamlet » ne peut pas être saisie physiquement. Le livre n’est pas très épais, sa masse n’est pas très grande. Les pages ont une odeur agréable. On pourrait faire une analyse chimique et découvrir que cet objet est principalement composé de cellulose avec des traces d’encre, de colle et d’autres substances. Dans un état solide. Sur le plan matériel, il ne diffère guère d’un roman de gare qui se trouve à côté sur l’étagère. Mais il est évident qu’il y a en cet objet quelque chose au-delà des atomes. Essayons de le trouver. Prenons un microscope et regardons. Nous verrons un entrelacement de fibres de bois collées et leur adhérence à des morceaux de peinture. Prenons un microscope plus puissant, et nous verrons beaucoup de choses intéressantes. Mais tout cela n’aura aucun rapport avec « être ou ne pas être », ni avec l’idée de vengeance pour trahison et meurtre. Peu importe combien nous explorons la composante matérielle du livre, nous ne trouverons pas la composante informationnelle. Juste des atomes et du vide. Pourtant, il est tout à fait juste de dire que dans « Hamlet », il y a à la fois une intrigue, des personnages et le célèbre « être ou ne pas être ». Et pour découvrir cela, il n’est pas nécessaire de prendre un microscope. Il suffit d’ouvrir le livre et de commencer à lire. Ce qui est intéressant, c’est que, d’un point de vue informationnel, la couche matérielle s’efface au point que peu importe si le livre est fait de papier ou, disons, de parchemin. Après tout, on peut lire « Hamlet » sur l’écran d’un e-reader, et là, il n’y a certainement aucune fibre de bois avec des morceaux de peinture collés dessus.

Ainsi, nous avons deux manières d’aborder le livre « Hamlet » : une approche matérialiste, où l’on voit tout sauf l’idée, et une approche idéaliste, où les entrelacs des fibres ne comptent pas, mais où les entrelacs de l’intrigue sont essentiels. Et pourtant, l’objet reste le même. La différence réside uniquement dans notre propre approche. C’est-à-dire dans ce que nous comptons en faire – peser ou lire. Si nous comptons peser, alors nous avons devant nous un objet totalement matériel, et si nous comptons lire, alors nous avons devant nous une essence totalement immatérielle.

Une question légitime se pose : peut-on trouver un moyen de regarder ce sujet de manière à voir simultanément ses deux aspects ? Oui, c’est possible et nécessaire, mais je ne peux pas dire que ce soit simple. C’est très compliqué. Cela demande des efforts considérables et l’utilisation d’un véritable arsenal d’outils et de techniques, dont je vais essayer de parler plus loin. C’est d’autant plus important que les méthodes de fusion de l’objectif et du subjectif en un tout constituent la base métaphysique de la philosophie de l’information. Mais avant de s’atteler à la fusion des aspects de la réalité, il sera utile de prendre conscience de la profondeur du problème.

La totalité de la réalité physique

Le concept de « matériel » peut être défini de différentes manières. Par exemple :

- Tout ce qui existe objectivement. C’est précisément cette interprétation qui est utilisée, directement ou indirectement, par les classiques du matérialisme. Par exemple, Lénine écrivait que l’existence objective est une fonction de la matière. Pour la philosophie de l’information, une telle approche n’est pas valable, principalement parce qu’elle matérialise immédiatement les entités informationnelles ou les prive de leur droit à l’existence objective. Dans le premier cas, nous tombons dans le piège de la réification (nous parlerons de son inadmissibilité plus bas), et dans le second cas, nous nous retrouvons dans une impasse face à des phénomènes simples et facilement observables. Par exemple, essayez d’ajouter une fin heureuse à « Hamlet » de manière à ce qu’il ne cesse pas d’être « Hamlet ». Ou, comme alternative, changez le millième chiffre du nombre « pi ». Dans les deux cas, ce sont des entités idéales, mais quelque chose de irrésistiblement puissant les maintient dans la réalité objective.

- Tout ce qui diffère du psychique et du spirituel. Une telle définition n’est pas valable, car nous ne savons pas encore ce que sont le psychique et le spirituel. C’est-à-dire l’information. À ce stade du récit, nous ne savons pas encore raisonner sur l’information, et par conséquent, nous ne pouvons pas prendre de décisions sur ce qui constitue une entité informationnelle et ce qui ne l’est pas.

- Tout ce qui existe dans l’espace physique. C’est-à-dire ce que Descartes a défini comme « res extensa ». Les corps sont étendus. Si l’on examine de près ce que la physique étudie, on peut facilement comprendre que toutes les entités qu’elle décrit sont, d’une manière ou d’une autre, liées à cet espace physique tridimensionnel qui nous est si familier. En parlant de masse, il est impossible de s’abstraire de son emplacement. En parlant de champ, il est impossible d’échapper à la discussion sur la répartition de ses caractéristiques dans l’espace. En parlant d’énergie, il est impossible de ne pas mentionner ce dont cette énergie dispose concrètement – un objet matériel (quelque chose de localisé dans l’espace, ne serait-ce qu’en tant que fonction d’onde) ou un champ, qui ne peut également être pensé en dehors de l’espace. Il y a une certaine tentation de se lier non seulement à l’espace, mais aussi au temps, mais nous ne le ferons pas, ne serait-ce que parce qu’il existe en physique une belle branche, la statique, qui se passe merveilleusement bien du concept de « temps ».

Ainsi, la localisation dans l’espace physique comme moyen d’identification univoque de la matérialité d’un objet.

L’espace physique est une chose omniprésente. Tout ce avec quoi nous interagissons autour de nous s’y trouve. Tout simplement parce qu’il est, par définition, autour de nous. L’espace est infini dans toutes les directions et n’a pas de ruptures sur lesquelles nous pourrions tomber.

Où que vous alliez, où que vous regardiez, à quoi que vous touchiez – tout cela se trouve dans un espace physique infini, tant en largeur qu’en profondeur. Même si des choses comme la téléportation ou, disons, les voyages entre les mondes devenaient une réalité, cela ne changerait rien. Une brique téléportée doit toujours occuper une place dans l’espace pour exister après être arrivée « de nulle part ». Quelle que soit l’histoire que nous inventons, peu importe à quel point nous faisons galoper notre imagination, dans tous les cas, si cette histoire concerne des objets matériels, notre espace physique omniprésent y est toujours présent.

Même lorsque l’on parle de la courbure de l’espace ou du fait qu’il a en réalité plus de dimensions que trois, cela ne change rien. On précise simplement les propriétés de cette « grille » dans laquelle nous devons localiser l’existence des objets. Ce fait amusant issu de la théorie de la relativité, selon lequel le « pas de la grille » dépend de la vitesse de l’observateur, n’est qu’une correction dans la méthode d’utilisation de cette « grille », sans remettre en question sa nécessité dans aucun cas particulier.

Ainsi, il ne nous reste plus qu’à reconnaître que la réalité matérielle est totale, et qu’il n’existe aucun moyen d’en échapper. Il n’y a pas de failles, et ce n’est pas parce que nous ne les avons pas encore trouvées, mais parce que tout effet nouvellement découvert, aussi fantastique et incroyable soit-il au départ, fait inévitablement partie de cette même réalité. Les miracles n’existent pas, non pas parce que nous sommes des matérialistes bornés et obtus, mais parce que le terme « miracle » est un concept qui se contredit lui-même.

La totalité de la réalité informationnelle

Une réflexion sur la totalité de la réalité matérielle ne serait pas complète si elle n’était pas complétée par une réflexion tout aussi valable sur le fait que nous ne vivons pas dans une réalité matérielle, mais dans une réalité informationnelle, dont nous ne pouvons pas nous échapper d’un pas, ni d’un demi-pas.

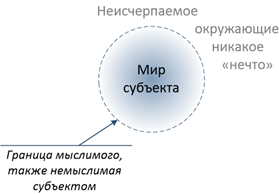

Le monde est composé de choses que nous connaissons et de choses que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons opérer qu’avec les choses dont nous avons au moins une certaine idée. Ce dont nous ne savons absolument rien se trouve entièrement en dehors de notre monde. En apprenant quelque chose, nous acquérons des éléments à l’intérieur de notre monde. Nous élargissons les frontières de notre monde. Quoi que nous considérions comme un sujet connaissant, le simple fait qu’il s’engage dans la connaissance (l’élargissement des frontières du connu) implique que le monde de ce sujet est limité. Concernant les choses qui se trouvent à l’intérieur du monde du sujet, celui-ci peut penser (s’il est, bien sûr, pensant). En revanche, il ne peut penser aux choses qui se trouvent au-delà des limites de son monde. Il n’a tout simplement aucune idée à leur sujet. Ce qui est intéressant, c’est que la frontière même de ce qui est pensable est également impensable. Comme l’a justement noté Ludwig Wittgenstein dans son « Tractatus logico-philosophicus », pour penser la frontière, il faut penser aux choses des deux côtés de celle-ci, alors que les choses de l’autre côté de la frontière du pensable sont, par définition, impensables. Ainsi, tout ce dont nous pouvons penser est déjà devenu de l’information.

Supposons qu’il s’agisse d’une brique. Elle existe. Mais elle n’existe pour nous que si les circonstances ont fait qu’elle a réussi à devenir une information pour nous. Par exemple, nous l’avons vue. Ou nous avons trébuché dessus dans l’obscurité. Ou quelqu’un nous en a parlé. En fin de compte, nous connaissons le concept de « brique », et c’est pourquoi toutes les briques sont présentes dans notre monde, y compris celles avec lesquelles nous ne nous familiariserons jamais personnellement de notre vivant.

On ne peut dire que ceci sur ce qui se trouve au-delà de notre monde :

- Il existe sans aucun doute. Dans toute réflexion sur l’existence, la question clé est « où ? », et dans ce cas, la réponse à cette question est étonnamment simple et exhaustive : au-delà de ce qui est pensable.

- Il est inépuisable. C’est-à-dire que tant qu’il existe un sujet connaissant, le fait de son fonctionnement témoigne sans équivoque que ce qui se trouve au-delà de sa pensée n’a pas encore été épuisé.

- Il n’a aucune propriété en dehors du fait d’exister et du fait d’être inépuisable. Toute propriété ne peut être attribuée qu’à ce qui est pensable (l’attribution de propriétés est une forme de pensée). Tenter d’attribuer une quelconque propriété à ce qui est impensable introduit immédiatement une contradiction interne dans le raisonnement. En réalité, même les propriétés d’existence et d’inépuisabilité ne sont pas dérivées d’une connaissance de ce qui, par définition, est inconnaissable, mais des propriétés du sujet.

Je l’appelle un concept.scaphandre d’informationTout ce que nous avons est déjà devenu pour nous une information obtenue des parois internes de notre scaphandre informationnel. Toute notre pensée (et seulement la pensée, rien d’autre) qui formule des hypothèses sur le monde extérieur se trouve à l’intérieur du scaphandre, et le seul moyen par lequel nous pouvons agir sur la réalité extérieure, indéniablement existante et inépuisable, est de fournir des efforts (naturellement, des efforts informationnels) sur les parois internes de notre scaphandre.

L’image est un peu effrayante. Cela pourrait même provoquer une crise de claustrophobie. En réalité, il n’y a rien de terrifiant dans ce concept, si l’on se rappelle à temps que tout ce que nous savons, apprécions, aimons, à quoi nous aspirons, et même tout ce que nous détestons se trouve à l’intérieur de notre scaphandre informationnel. Le monde tel que nous le connaissons.

Ainsi, la réalité informationnelle est également totale, et nous ne savons rien de ce qui n’est pas information. Ne serait-ce que parce que toute connaissance est une information que nous possédons. Naturellement, à l’intérieur de la combinaison informationnelle.

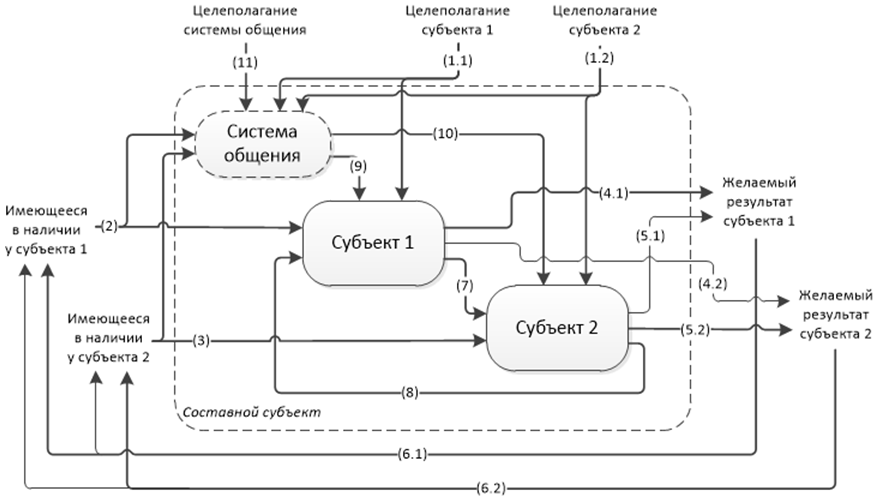

Il convient de noter tout de suite que les réflexions sur la limitation de l’amené peuvent sembler, à première vue, un ensemble de banalités dépourvu de sens. Elles n’ont vraiment pas de sens que si l’on considère l’être pensant et existant comme un cas unique. En revanche, si l’on a au moins deux êtres, les domaines de l’amené deviennent plus d’un, et il s’avère que :

- Dans le domaine de l’intersection des mondes, les êtres se comprennent, et c’est dans ce domaine (et seulement dans ce domaine) que la communication entre eux est possible.

- On peut supposer qu’il est théoriquement possible que les mondes de deux êtres différents coïncident complètement, mais il est probablement réaliste de s’attendre à découvrir un tel phénomène uniquement pour des êtres créés artificiellement.

- Du point de vue de tout être, le monde de tout autre être apparaît comme un sous-ensemble de son propre monde. Un être n’est pas capable de cerner la frontière de son propre monde, mais la limitation du monde d’un autre être lui est facilement perceptible. Par exemple, pour les humains et les chiens, des concepts tels que « nourriture », « douleur », « joie », « intéressant », « jeu » et un grand nombre d’autres sont communs, mais il est évident pour nous que la situation « je ne peux pas me souvenir du mot de passe de mon e-mail » se situe entièrement en dehors du monde du chien. L’illusion de l’infinité de son propre monde, combinée à l’évidence de la limitation des autres êtres, constitue un terreau fertile pour toutes les théories de supériorité, sans exception.

- Aucune créature ne peut rien savoir de la partie du monde d’un autre être qui se trouve en dehors de son propre monde. On ne peut que supposer que cette partie existe. Ou n’existe pas. Rien n’est certain. On ne peut rien affirmer sur ce qui se trouve au-delà de ce qui est pensable.

- Toute activité d’un être, justifiée par des considérations qui dépassent le cadre du monde d’un autre être, apparaît à cet autre être comme une activité inconsciente. Par exemple, en observant les relations étranges entre les chiens dans un parc canin, nous avons tendance à considérer ce qui se passe comme une manifestation d’instincts. Mais si l’on y réfléchit bien, même notre propre activité (y compris la plus consciente) peut être attribuée à des manifestations d’instincts. Le concept d’« instinct » est l’un de ces « béquilles » mentales par lesquelles nous essayons de donner un aspect scientifique à des raisonnements sur ce que nous ne comprenons pas.

- Les êtres qui n’ont pas d’intersection entre leurs mondes apparaissent les uns aux autres comme des phénomènes inanimés de la nature. Cela ne signifie bien sûr en aucun cas que tout ce que nous considérons comme inanimé est animé. Le « si » dans l’autre sens ne fonctionne pas.

L’image de l’interaction des mondes que nous voyons ici, nous, les humains, ne pouvons pas l’observer, car une partie essentielle se trouve en dehors de notre monde humain. Les chiens ne peuvent pas non plus l’observer pour la même raison. Peut-être qu’un chat pourrait observer une image similaire, mais en tenant compte, bien sûr, du fait qu’il n’observe pas entièrement ni le monde humain ni le monde canin. Si vous avez pensé que j’avais tort de représenter le monde du chien par un cercle de la même taille que celui du monde humain, cela signifie simplement que vous n’avez pas encore pleinement compris qu’il est impossible d’affirmer quoi que ce soit sur des choses qui se trouvent en dehors des limites de ce qui est pensable.

Les réflexions sur les créatures et les mondes dans lesquels elles vivent sont utiles non seulement en elles-mêmes (elles en découlent des conclusions très précieuses), mais aussi comme moyen de pratiquer l’application du concept de scaphandre informationnel. Ce même concept qui implique que la réalité informationnelle est totale, et que nous ne pouvons pas en sortir.

La totalité de l’indivisibilité des réalités

Ainsi, nous avons obtenu deux réalités totales : la réalité physique et la réalité informationnelle. On pourrait penser que deux, c’est trop. On aimerait les réduire à une seule. Par exemple, se rallier aux matérialistes et tenter de prouver que tout se réduit à la matière. Ou aux idéalistes, pour tout ramener à la conscience.

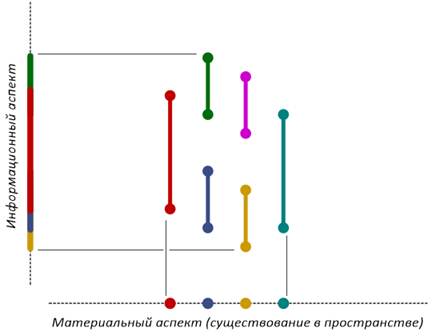

Regardez l’image :

Comme pour toute schématisation, l’image présentée ne doit pas être interprétée trop littéralement. C’est simplement une visualisation pour faciliter la compréhension. Supposons que l’objet représenté sur l’image soit le livre « Hamlet » dans toute sa plénitude et son unité indissoluble. Mais imaginez que nous avons oublié comment voir cette chose telle que nous la voyons maintenant, et que nous ne pouvons étudier que des projections. Si nous étudions l’aspect matériel (c’est-à-dire la projection sur l’axe horizontal), nous voyons des atomes. Et lorsque nous passons à l’axe vertical, nous voyons une autre projection – les entrelacs de l’intrigue, mais dans ce cas, l’aspect matériel échappe à notre considération. Il devient perpendiculaire à nous. Bien sûr, cela peut nous donner l’illusion que le monde est divisé entre le monde des choses, que nous acquérons sur l’axe horizontal, et le monde des idées, que nous acquérons sur l’axe vertical. Mais ce n’est, bien sûr, qu’une illusion. Le monde est un. Les différences ne surgissent que parce que nous ne sommes pas capables de saisir l’objet dans toute sa plénitude.

En principe, on pourrait se passer de l’image. La totale indivisibilité des réalités découle automatiquement du fait que les deux réalités considérées :

a) total

b) différents

En réalité, il existe un certain nombre d’objets dont la composante informationnelle ne nous intéresse pas, et c’est pourquoi, en réfléchissant à leur sujet, nous ne prenons en compte que l’aspect matériel. Par exemple, quand j’ai soif, je m’intéresse à l’aspect matériel de l’eau que je m’apprête à boire. Et quand je dois calculer la longueur de l’hypoténuse à partir des deux côtés, je ne cherche même pas à retrouver ce fameux manuel de géométrie dans lequel j’ai étudié le théorème de Pythagore. Il n’est pas toujours nécessaire d’essayer de voir chaque objet dans toute sa complexité. C’est trop coûteux. Il faut être prêt à accepter que, dans la grande majorité des situations, un point de vue unilatéral est exactement ce qu’il faut. Cependant, en pratiquant ce point de vue unilatéral, il est toujours important de bien comprendre sur quelle « axe » (informationnel vertical ou matériel horizontal) nous nous trouvons.

L’image, bien sûr, est à la fois illustrative et belle, mais il ne peut s’empêcher de susciter la curiosité : l’une des axes n’est-elle pas le descendant d’un autre axe ? Il ne peut pas être que, jadis, au commencement des temps, deux échelles aient émergé simultanément. D’abord, logiquement, quelque chose d’unique aurait dû apparaître, puis le second aurait dû se cristalliser à partir de celui-ci. Nous retombons ainsi dans le piège du discours sur les causes premières. Il a été mentionné précédemment qu’il n’existe pas de manière productive de raisonner sur la primauté de la matière et de la conscience, et donc laissons l’approche instrumentale nous permettre de ne pas aborder cette question.

Ainsi, il ne nous reste rien d’autre à faire que de nous avouer honnêtement qu’il est pertinent de parler de deux réalités – la matérielle et l’immatérielle. La manière dont elles s’entrelacent est une question à part, et nous allons apprendre à la résoudre. Pour l’instant, il nous suffit de comprendre que l’aspect immatériel n’existe pas sans le matériel, tandis que le matériel, sans l’idéal, se trouve entièrement dans le domaine de l’impensable « quelque chose ».

Réification

La réification est une erreur logique qui se produit lorsque nous oublions que la projection que nous examinons est une projection sur un « axe » informationnel, et que nous attribuons aux éléments de cette projection des propriétés qui ne se rencontrent que chez les éléments de la projection matérielle. La raison en est que notre expérience d’interaction avec des objets matériels est incomparablement plus riche que notre expérience d’interaction avec des pensées, des idées, des concepts. Nos yeux se tournent vers le monde matériel. Les sons que nous entendons proviennent d’objets matériels. Les choses que nous touchons sont matérielles. Par conséquent, en réfléchissant à un objet immatériel, nous essayons si souvent de le visualiser devant notre esprit, de « toucher » l’argumentation en termes de solidité, de comprendre ce que ce qui nous a été dit « dégage comme odeur ».

La réification est une erreur logique si répandue qu’il n’est même pas habituel d’en discuter. En russe, il n’existe même pas de mot pour cela, et dans différents textes, ce problème est désigné par des termes variés. Par exemple, dans la traduction que j’ai de la « Critique de la raison pure » d’Immanuel Kant, ce concept est désigné par le terme « hypostase ». L’article correspondant dans la version russophone de Wikipédia était absent au moment de la rédaction de ce texte.

Ce qui se passe lors de la réification peut être illustré par cette image :

Au lieu d’apprendre à travailler avec des concepts abstraits, nous enveloppons l’aspect informationnel dans la réalité matérielle et obtenons des choses concrètes, visuelles et facilement assimilables. Rien de bon ne peut en résulter lorsque l’existence d’un objet est attribuée à une totalité dans laquelle cet objet n’existe pas.

Le principal moyen à utiliser pour éviter la réification est de s’habituer, lors de nos réflexions sur l’existence des objets, à prêter immédiatement attention à ce queoù exactementL’objet existe. Donc, où est-il ?a lieuSi l’on parvient à lier clairement un objet à un espace physique, on peut affirmer sans hésitation qu’il s’agit d’un objet matériel (c’est-à-dire d’une projection de l’objet dans la réalité matérielle). En revanche, si, en répondant à la question « où ? », on doit se contorsionner et donner des réponses étranges, il s’agit probablement d’un aspect informationnel.

Un peu de pratique :

- Où est ma chaise ? Juste sous moi. Il y a une claire ancrage dans l’espace. Par conséquent, considérer cette chaise spécifique comme un objet matériel n’est en rien une réification.

- Où se trouve le nombre 2 ? C’est une question étrange. En principe, il peut être n’importe où. Tout dépend de la manière dont on utilise une règle. On pourrait bien sûr devenir fou et supposer qu’il existe quelque part, derrière de hauts murs, un dépôt de vérités mathématiques, où se trouverait l’étalon du nombre 2, mais cela n’est même pas drôle. Dans un moment de désespoir, on pourrait même avancer que le nombre 2 n’existe « en réalité », mais cela deviendrait très bizarre. Nous pouvons trouver la solution correcte de l’équation « x+x=4 », mais ce que nous avons trouvé, selon notre hypothèse, n’existe « en réalité » pas. Bien sûr, le nombre 2 existe, et on peut même dire où. Précisément entre les nombres 1 et 3 dans la série des nombres naturels. Pour la chaise sur laquelle je suis assis, le contenant est l’espace physique, et pour le nombre 2, le contenant est la série naturelle. Toute autre tentative de placer le nombre 2 quelque part (par exemple, dans un « monde d’idées ») donnera certes une visualisation agréable, mais n’aura aucun sens. La série naturelle (et alors, qu’elle soit aussi une abstraction ?) est suffisante pour répondre à la question « où existe-t-il ? » en ce qui concerne le nombre 2.

- Où se trouve ma maison ? Je peux donner deux réponses correctes :

- Il y a une adresse. Des coordonnées géographiques précises. Si l’on parle de la maison dans ce sens, nous avons un objet matériel qui nécessite parfois des réparations avec des outils tout aussi matériels : un marteau, un tournevis, une spatule et d’autres équipements de bricolage.

- Ma maison est là où je suis aimé et attendu. Ce qui est intéressant, c’est qu’un tel endroit n’a pas nécessairement besoin d’avoir des coordonnées géographiques. Si je suis aimé et attendu sur un forum en ligne, alors c’est aussi ma maison. La réponse s’est détachée de l’espace physique, et il est donc possible de constater que dans ce cas, il s’agit d’une projection d’un objet sur un axe informationnel.

- Où se trouve Wikipédia ? Il y a certainement des centres de données avec des serveurs où cette chose est hébergée. Mais pour la grande majorité d’entre nous, il est peu probable que nous ayons un jour à chercher Wikipédia là-bas. Il est beaucoup plus simple et rapide de la trouver à l’adresse « ru.wikipedia.org ». Il me semble que cette ligne de caractères ressemble très peu à des coordonnées spatiales.

- Où se trouve « Hamlet » ? Là, sur l’étagère. Oui, bien sûr, mais ce n’est qu’une moitié de la vérité. Il y a d’autres exemplaires. De plus, si en ce moment une des stations de radio diffuse une adaptation radiophonique de « Hamlet » (ce qui n’est pas impossible), alors on peut capter « Hamlet » avec une antenne.de n’importe quel point de l’espace, dans laquelle on peut capter un signal. «N’importe quel point de l’espace» n’est en aucun cas une localisation spatiale.

- Les objets matériels se trouvent dans l’espace physique. D’accord. Mais où se trouve cet espace physique lui-même ? Il ne peut pas se trouver en lui-même. Peut-être dans un espace de niveau supérieur ? Peut-être, mais cette affirmation ne résout pas le problème, car la question « où se trouve cet espace hypothétique de niveau supérieur ? » se pose immédiatement. La seule option honnête est de reconnaître que l’espace physique est une abstraction. Si vous avez eu l’impression que j’ai ici prouvé la primauté de l’idéal par rapport au matériel, c’est en vain. Je rappelle que la question de la primauté est complètement dépourvue de sens, car il n’existe pas et ne peut exister de situation dans laquelle elle pourrait être discutée de manière productive.

- Existe-t-il Harry Potter ? Et si oui, où ? Oui, il existe. Dans l’intrigue du conte de Harry Potter. C’est l’une des figures centrales. On peut dire qu’il en est le personnage principal, bien que les avis puissent diverger à ce sujet. Mais physiquement, bien sûr, il n’existe nulle part.

- Existe-t-il un Dieu ? Et si oui, où se trouve-t-il ? La réponse naïve d’un enfant « sur un nuage » est évidemment fausse, et presque tout croyant le confirmera. Il semble qu’aucune réponse à peu près valable à cette question (« dans les âmes des croyants », « partout où se fait le bien », etc.) ne ressemble vraiment à une localisation spatiale. Les mystiques de l’Antiquité comprenaient apparemment que le désir de réifier Dieu serait extrêmement fort, et c’est pourquoi ils ont introduit dans les religions qu’ils créaient une interdiction explicite de toute tentative de représenter Dieu sous une forme corporelle. Le judaïsme et l’islam ont réussi à maintenir cette interdiction, mais le christianisme, en raison de certaines de ses caractéristiques, n’a pas pu éviter de glisser vers une réification incontrôlée de Dieu. Cependant, le judaïsme et l’islam n’ont pas complètement échappé à la réification de Dieu. Dans ces deux religions, Dieu est secrètement réifié dans les textes de leurs écritures sacrées. Chez les juifs, cela s’exprime de manière particulièrement marquée par leur drôle de « B-r » et chez les musulmans, par leur relation incroyablement respectueuse envers les exemplaires du Coran et la direction vers La Mecque.

Le sujet de la «réification» mérite d’être abordé en détail, car le thème de «l’information» est l’un de ceux qui est le plus déformé par la réification. Nous sommes tellement habitués à «transmettre» l’information de bouche à oreille, à «la stocker» sur un disque, à «la garder» dans notre tête, à «la traiter» sur un ordinateur, qu’elle nous apparaît comme une sorte de «substance fine» qui se condense quelque part, qui est conservée ailleurs, qui voyage d’un point à un autre dans l’espace. C’est une métaphore si forte et évidente qu’il nous est même difficile d’imaginer comment on pourrait se passer de cette réification grossière. Revenons une fois de plus à notre exemple avec le livre. Si l’information est une sorte de substance fine qui se condense à l’intérieur du livre, alors dans l’imprimante qui l’a fabriqué, il doit y avoir des dispositifs qui injectent cette «substance fine» dans le produit. Mais nous savons exactement comment les livres sont fabriqués. De plus, nous savons exactement comment sont fabriquées les machines qui produisent des livres. Rien, à part le placement des molécules d’encre sur les fibres du papier, n’est fait par l’imprimante. Aucune «substance fine» n’existe tout simplement. Si nous voulons apprendre à parler de l’information de manière utile, nous devons absolument apprendre à en parler sans recourir à la réification.

Les conclusions du chapitre

La première tâche à laquelle la philosophie de l’information doit faire face est d’éliminer les pièges logiques les plus sournois qui empêchent d’engager un dialogue productif sur l’existence des entités immatérielles, à savoir :

- d’un discours absurde sur la primauté de la matière ou de la conscience ;

- sous-détermination du concept de « matière » ;

- habitudes de réification, qui vident immédiatement de tout sens les réflexions sur l’immatériel.

L’objet modèle « livre » introduit au début du chapitre permet non seulement de jouer avec la distinction entre les aspects matériel et immatériel de la réalité, mais donne également quelques indices sur la manière dont ces aspects peuvent s’unir en un tout cohérent.

Concepts et notions fondamentales :

- Le monde matérielcomme le monde des choses qui existent dans l’espace physique.

- Monde immatérielcomme le monde des choses dont la localisation dans l’espace physique est une erreur logique.

- Réificationcomme une erreur logique consistant à attribuer une existence matérielle à des choses immatérielles.

- Réception.«où existe-t-il ?», permettant de comprendre rapidement quelle facette de la réalité est en discussion. Si la conversation porte sur une chose qui existe dans l’espace physique, alors cette chose est matérielle. Si la chose n’a pas de place dans l’espace, alors elle est immatérielle. En particulier, la combinaison informationnelle mentionnée dans ce chapitre est une construction mentale, et donc tenter de tracer une frontière entre le pensable et l’impensable quelque part dans l’espace est déjà en soi une erreur logique.

- Scaphandre d’informationsujet – l’ensemble de tout ce qui peut être pensé par le sujet.

Chapitre 2. L’existence de l’information

Signaux et contextes

Nous devons apprendre à nous débarrasser de l’illusion selon laquelle l’information se trouve dans les livres, sur les disques durs, dans les câbles, les ondes radio et d’autres objets dont nous avons l’habitude de « extraire » l’information. Si nous avons définitivement accepté que la réification du concept d’« information » est inacceptable, nous devons simplement reconnaître que, par exemple, en lisant un livre, nous acquérons de l’information, mais que cet objet que nous devons utiliser pour cela n’en contient pas. L’objet doit nécessairement être présent (il est impossible de lire un livre sans l’avoir), maiscontenirUn objet physique ne peut pas contenir d’informations en lui-même.

Analysons attentivement ce qui se passe lorsque nous lisons un livre. Il est indéniable qu’il y a un certain processus physique en jeu, et certaines étapes de la lecture d’un livre sont plus facilement décrites en termes physiques. En particulier, si nous lisons un livre en papier avec nos yeux, celui-ci doit exister en tant qu’objet matériel, et un niveau d’éclairage acceptable doit être assuré. Le système optique « yeux » doit également être présent et en bon état. L’utilisation d’autres méthodes de lecture (Braille, programmes de synthèse vocale) ne change pas fondamentalement la situation, et dans ces cas aussi, il est pertinent de parler d’une certaine composante matérielle qui doit également être présente.

Il est également possible de tenter de parler en termes physiques de ce qui se passe dans nos cerveaux, en tant que lecteurs, après que le contenu a été livré d’une manière ou d’une autre, mais cela semble peu prometteur. Il se passe certainement quelque chose. La composante matérielle, sans aucun doute, est présente, mais nous n’avons actuellement pas de moyens de traduire en termes matériels une situation aussi simple et évidente que « j’ai été surpris par un retournement de situation ». On ne peut pas exclure que nous n’aurons jamais un tel moyen. Ne serait-ce que parce que, dans différentes têtes, le mécanisme de la surprise face à un retournement de situation peut être réalisé de manière différente.

La spécificité des processus d’information, contrairement aux processus matériels, réside dans le fait qu’un même processus d’information peut être réalisé « dans la matière » de manière fondamentalement différente tout en restant lui-même. Par exemple, la somme de deux nombres peut être trouvée à l’aide d’une calculatrice électronique, d’un boulier, de bâtonnets de comptage, d’une feuille de papier et d’un stylo, ou même dans son esprit. Le sens et le résultat de l’action resteront les mêmes. Un livre peut être reçu sous forme papier par la poste ou sous forme électronique par e-mail. La manière de réaliser cela influence bien sûr de nombreux détails, mais l’essence et le sens de ce qui se passe demeurent inchangés. Toute tentative de « matérialiser » un processus d’information dans une composante matérielle (« l’étonnement – c’est… »)rien d’autre, comme la sécrétion interne de dopamine », «l’enthousiasme –rien d’autre, comme la sécrétion interne d’endorphines ») est semblable à dire que l’addition de deux nombres est…rien d’autre, comme le déplacement de jetons en bois sur des rails en métal. La réalité matérielle est totale, donc tout processus d’information doit avoir un aspect matériel, mais il ne peut et ne doit pas se réduire à cela, sinon l’addition des nombres deviendrait un privilège monopolistique des jetons en bois. En passant à l’examen de l’aspect informationnel de ce qui se passe, il faut savoir s’abstraire de l’aspect matériel, tout en comprenant, bien sûr, qu’il existe indéniablement, mais sa nature précise n’est pas très significative pour nous.

Poursuivons l’examen du processus de lecture d’un livre, en nous abstraisant des détails de la réalisation matérielle de ce qui se passe. Pour que le lecteur puisse lire avec succès le texte qui lui est présenté, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Tout d’abord, il doit connaître la langue dans laquelle il est écrit. Deuxièmement, il doit savoir lire. Troisièmement, il doit comprendre pourquoi cette activité est actuellement préférable à toutes les autres. Il n’est pas difficile de remarquer que dans toutes les conditions énumérées, il s’agit de la présence d’informations chez le lecteur, car « connaissance », « compétence » et « compréhension » sont tous des synonymes du concept d’« information ». Ainsi, pour lire un livre, nous avons deux ensembles de conditions pour le bon déroulement du processus : la présence d’un texte livré d’une manière ou d’une autre et la préparation préalable du lecteur. Nous désignerons la condition de livraison du texte comme l’exigence de présence.signalNous désignerons la condition de préparation du lecteur comme l’exigence de présence.contexteТекст для перевода: ..

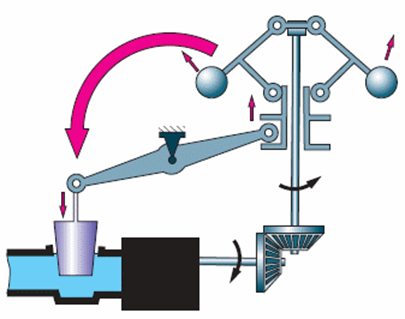

Ce qui est important, c’est que ces deux ensembles de conditions se retrouvent dans tout processus que nous pouvons identifier comme l’acquisition d’informations. Même si l’on considère une chose aussi simple qu’une petite voiture télécommandée, elle ne peut recevoir des commandes que si, d’une part, tout va bien avec la transmission du signal radio (l’antenne n’est pas cassée et la voiture n’est pas trop éloignée de la télécommande) et, d’autre part, le bloc de contrôle de la voiture « comprend » les commandes envoyées par la télécommande. Ainsi, même si tout semble se dérouler dans un « matériel » de manière parfaitement déterminée, un des composants les plus importants qui a permis à la réception des données par le récepteur d’être réussie, ce sont les connaissances que le concepteur du récepteur a acquises auprès du concepteur de l’émetteur. C’est précisément ces connaissances qui ont permis au récepteur de devenir un objet matériel, dans lequel les atomes ne sont pas disposés n’importe comment, mais de manière tout à fait spécifique.d’une manière particulièreLa onde radio reçue par l’antenne n’est en aucun cas toute l’information qui est entrée dans le récepteur. Il y avait peut-être aussi un courriel électronique reçu par le développeur du bloc de contrôle de la petite voiture de la part d’un collègue qui travaillait sur la télécommande.

Les deux composantes – etsignal, et.contexte– Nous pouvons considérer cela à la fois sous l’angle matériel et sous l’angle informationnel. Mais si l’on peut parfois s’abstraire de l’aspect informationnel du signal (surtout lorsque la largeur du canal est manifestement excessive), il est impossible de s’abstraire de l’aspect informationnel du contexte, qui est par nature la capacité d’interpréter le signal.Le contexte est l’information sur la manière d’interpréter le signal., et c’est pourquoi nous devons le considérer comme une entité immatérielle.

Il peut sembler qu’il y ait un certain élément de tromperie dans le transfert de cette mystérieuse immatérialité dans ce « contexte » énigmatique. Mais il n’est pas difficile de remarquer que l’information perçue et l’information qui constitue le contexte sontdifférentsinformations. L’intrigue du livre et la connaissance de la langue dans laquelle il est écrit sont des savoirs différents. Si la récursivité de la construction (pour qu’il existe un contexte de second ordre, il faut un contexte de troisième ordre, et ainsi de suite à l’infini) suscite une certaine inquiétude, je tiens à préciser, en avançant un peu, que ce n’est pas un défaut de la construction signal-contexte, mais probablement sa caractéristique la plus précieuse. Nous reviendrons à ce sujet dans le cinquième chapitre pour prouver un théorème extrêmement utile à travers la récursivité de la construction signal-contexte.

Pour résoudre nos tâches métaphysiques, l’avantage essentiel de considérer l’information comme ce qui se produit à l’intersection du signal et du contexte réside dans le fait que cette construction constitue justement le pont entre les mondes qui nous manquait tant. Si, dans une situation donnée, nous parvenons à nous abstraire des aspects informationnels du signal (ce qui n’est souvent pas très difficile), nous avons la possibilité de réfléchir à la participation des objets matériels dans le processus informationnel. Si, en outre, nous avons réussi à examiner le contexte dans toute sa dualité (ce qui est courant à notre époque des technologies de l’information), nous obtenons alors pour cette situation spécifique un véritable pont entre les mondes matériel et informationnel. Il convient de noter immédiatement que la présence de ce pont ne nous donne toujours pas le droit de réifier l’information. Le signal, s’il est considéré comme un objet matériel, peut être réifié (un fichier enregistré sur une clé USB, la clé USB dans la poche), mais le contexte, c’est-à-dire la capacité d’interprétation du signal, ne peut pas être réifié.

Lorsqu’on considère une situation classique de transmission de données du point de vue de la théorie de l’information, nous avons un émetteur qui « insère » l’information dans un signal et un récepteur qui « extrait » l’information de celui-ci. Une illusion persistante se crée alors, celle que l’information est quelque chose qui existe à l’intérieur du signal. Mais il est important de comprendre que l’interprétation d’un signal spécialement préparé n’est pas le seul scénario d’acquisition d’information. En prêtant attention à ce qui se passe autour de nous, nous recevons une grande quantité d’informations que personne ne nous a envoyées. Une chaise ne nous envoie pas d’information sur le fait qu’elle est douce, une table ne nous envoie pas d’information sur sa dureté, la peinture noire sur la page d’un livre ne nous envoie pas d’information sur l’absence de photons, une radio éteinte ne nous envoie pas d’information sur son silence. Nous savons interpréter les phénomènes matériels qui nous entourent, et ils deviennent de l’information pour nous parce que nous avons déjà un contexte qui nous permet d’interpréter ce qui se passe. En nous réveillant la nuit, en ouvrant les yeux et en ne voyant rien, nous extrayons l’information selon laquelle il n’est pas encore jour non pas de la présence d’un phénomène physique, mais de son absence. L’absence d’un signal attendu est aussi un signal, et elle peut également être interprétée. En revanche, l’absence de contexte ne peut pas être considérée comme un « contexte nul » particulier. S’il n’y a pas de contexte, alors l’information n’a pas de lieu d’émergence, peu importe la quantité de signal reçue.

Nous savons tous très bien ce qu’est l’information (pour les êtres vivant dans une combinaison d’information, il ne peut en être autrement), mais nous avons tendance à considérer comme information uniquement la partie qui est ici désignée comme « signal ». Le contexte est pour nous une chose qui va de soi, et c’est pourquoi nous avons l’habitude de l’exclure. En mettant le contexte de côté, nous sommes contraints de placer toute « information » exclusivement dans le signal et, de ce fait, nous la réifions sans pitié.

Il n’y a rien de compliqué à se débarrasser de la réification de « l’information ». Il suffit d’apprendre à se rappeler à temps qu’en plus du signal, il y a toujours un contexte. Le signal n’est qu’une matière première qui acquiert un sens (valeur, utilité, importance et, oui, informativité) uniquement lorsqu’elle se trouve dans un contexte approprié. Et le contexte, c’est quelque chose dont il faut absolument parler en termes immatériels (sinon, cette discussion n’aura certainement pas de sens).

Rappelons brièvement le thème des « propriétés de l’information » et évaluons comment ces propriétés s’intègrent dans la structure à deux composants « signal-contexte ».

- Nouvelle.Si la réception du signal n’ajoute rien à l’aspect informationnel du contexte déjà existant, alors il n’y a pas d’événements d’interprétation du signal.

- Fiabilité.L’interprétation d’un signal par le contexte ne doit pas donner d’informations erronées (« vérité » et « mensonge » sont des concepts applicables à l’information, mais non aux objets matériels).

- Objectivité.La même chose que la fiabilité, mais en mettant l’accent sur le fait que le signal peut être le résultat du fonctionnement d’un autre contexte. Si le contexte qui essaie d’obtenir des informations et le contexte intermédiaire n’ont pas de compréhension mutuelle (en premier lieu sur les objectifs poursuivis), alors la fiabilité de l’information ne sera pas assurée.

- Plénitude.Le signal est présent, objectif, fiable, mais le contexte ne suffit pas pour obtenir des informations complètes.

- Valeur(utilité, importance). Il y a un signal, mais pas de contexte approprié. Tous les mots sont compréhensibles, mais le sens n’est pas saisi.

- Accessibilité.Caractéristiques du signal. Si le signal est impossible à obtenir, même la présence du contexte le plus approprié ne permettra pas à l’information d’émerger. Par exemple, n’importe qui pourrait facilement imaginer ce qu’on pourrait faire avec des données précises sur l’issue du match de football de demain. Mais, malheureusement pour beaucoup, ce signal n’apparaîtra qu’après la fin du match, c’est-à-dire à un moment où son utilité et sa pertinence ne seront déjà plus les mêmes.

À mon avis, les propriétés énumérées ci-dessus ressemblent davantage à une liste de pannes possibles qu’à de véritables propriétés. Les propriétés devraient plutôt décrire ce que l’on peut attendre de l’objet en question, et ce sur quoi on ne peut pas compter. Essayons de tirer de la construction « signal + contexte » au moins quelques conséquences évidentes qui, en fait, constitueront des propriétés non pas d’une information spécifique, mais de l’information en général :

- Subjectivité de l’information.Le signal peut être objectif, mais le contexte est toujours subjectif. Par conséquent, l’information ne peut être par nature que subjective. On ne peut parler d’objectivité de l’information que si l’on parvient à garantir l’unité du contexte entre différents sujets.

- Inexhaustibilité informationnelle du signal.Un même signal, en entrant dans des contextes différents, donne des informations différentes. C’est pourquoi, en relisant de temps en temps un livre préféré, on peut à chaque fois découvrir quelque chose de nouveau.

- Il n’existe pas de loi de conservation de l’information.Il n’existe tout simplement pas. Nous aimons que les objets avec lesquels nous interagissons obéissent strictement aux lois de la conservation et ne soient pas susceptibles d’apparaître de nulle part, et encore moins d’avoir l’habitude de disparaître dans le néant. Malheureusement, l’information ne fait pas partie de ces objets. Nous pouvons nous attendre à ce que seules les signaux puissent obéir aux lois de la conservation, mais à l’intérieur du signal, il n’y a pas d’information et il ne peut y en avoir. Il faut simplement s’habituer à l’idée qu’en mode normal, l’information vient effectivement de nulle part et s’en va vers nulle part. La seule chose que nous puissions faire pour la retenir d’une manière ou d’une autre, c’est de veiller à la préservation du signal (ce qui, en principe, n’est pas un problème), du contexte (ce qui est beaucoup plus compliqué, car il est changeant) et de la reproductibilité de la situation dans laquelle le signal entre en contexte.

- L’information est toujours la propriété complète et exclusive du sujet dans le contexte duquel elle s’est produite.Un livre (objet physique) peut appartenir à quelqu’un, mais la pensée engendrée par sa lecture est toujours la propriété exclusive du lecteur. Cependant, si l’on légalise la propriété privée des âmes des autres, on pourra également légaliser la propriété privée de l’information. Cela dit, cela n’annule pas le droit de l’auteur à être considéré comme tel. Surtout si c’est vrai.

- Le signal ne peut pas être attribué des caractéristiques applicables uniquement à l’information.Par exemple, la caractéristique « vérité » ne peut être appliquée qu’à l’information, c’est-à-dire à la combinaison du signal avec le contexte. Le signal lui-même ne peut être ni vrai ni faux. Un même signal, associé à des contextes différents, peut donner dans un cas une information vraie et dans un autre cas une information fausse. J’ai deux nouvelles pour les adeptes des religions « livresques » : une bonne et une mauvaise. La bonne : leurs livres sacrés ne sont pas des mensonges. La mauvaise : ils ne contiennent pas non plus de vérités.

Pour répondre à la question « où existe l’information ? » sans recourir à la construction signal-contexte à deux composants, il faut utiliser les approches populaires suivantes :

- «L’information peut exister dans des objets matériels.»Par exemple, dans les livres. En poussant cette approche à sa logique complète, il est inévitable de reconnaître l’existence de « l’inforode » – une substance fine, présente dans les livres en plus des fibres de papier et des morceaux de peinture. Mais nous savons comment les livres sont fabriqués. Nous savons exactement qu’aucune substance magique n’y est versée. La présence de substances fines dans les objets que nous utilisons pour acquérir des informations contredit notre expérience quotidienne. La construction signal-contexte se passe très bien de substances fines, tout en fournissant une réponse exhaustive à la question « pourquoi, pour lire un livre, a-t-on besoin du livre lui-même ».

- «Le monde est traversé par des champs d’information, dans la fine structure desquels est inscrit tout ce que nous savons.»C’est une idée belle et plutôt poétique, mais si c’est le cas, on ne comprend pas pourquoi il faut un volume de « Hamlet » pour le lire. Est-ce qu’il fonctionne comme une antenne réglée sur une onde spécifique de Hamlet ? Nous savons comment sont fabriqués les volumes de « Hamlet ». Nous savons avec certitude qu’aucun schéma de détection, réglé pour capter des champs d’outre-tombe, n’y est intégré. La construction contextuelle du signal n’a besoin d’aucune hypothèse sur l’existence de mondes invisibles parallèles. Elle se débrouille très bien sans ces entités superflues.

- «L’information ne peut exister que dans nos têtes»Une idée très populaire. La variante la plus insidieuse et persistante de la réification. Son insidiosité s’explique avant tout par le fait qu’aucune compréhension cohérente de ce qui se passe dans nos têtes n’a encore été élaborée par la science, et dans l’obscurité de cette incertitude, il est parfois commode de dissimuler toutes sortes de pensées inachevées. Dans notre monde vaste et diversifié, il arrive qu’une personne écrive une œuvre, puis, n’ayant pas eu le temps de la montrer à quiconque, meure. Et puis, après des années, le manuscrit est retrouvé dans un grenier, et les gens découvrent ce que personne d’entre eux n’a su tout ce temps. Si l’information ne peut exister que dans les têtes, comment peut-elle traverser cette période où il n’y a aucune tête qui la possède ? La construction signal-contexte explique cet effet de manière simple et naturelle : si le signal (le manuscrit dans le grenier) a été préservé et que le contexte n’est pas complètement perdu (les gens n’ont pas oublié comment lire), alors l’information n’est pas perdue.

Voyons comment l’idée de signaux et de contextes s’applique à ce qui se passe lors de la transmission d’informations. Il semblerait qu’il devrait se passer quelque chose d’étonnant : du côté de l’émetteur, l’information est présente, puis l’émetteur envoie au récepteur un signal qui ne contient pas d’information, et déjà du côté du récepteur, l’information est à nouveau présente. Supposons qu’Alice a l’intention de demander à Bob de faire quelque chose. Notons tout de suite qu’Alice et Bob ne doivent pas nécessairement être des personnes vivantes. Alice peut être, par exemple, un serveur de logique métier, et Bob un serveur de base de données. L’essence de ce qui se passe ne change pas pour autant. Donc, Alice possède une information qui est, bien sûr, en elle un mélange de signal et de contexte. En ayant cette information, ainsi que des informations sur les signaux que Bob peut recevoir et interpréter, elle effectue dans le monde matériel un certain changement (par exemple, elle écrit une note et l’accroche avec un aimant sur le réfrigérateur ou, si Alice et Bob sont des serveurs, elle utilise l’infrastructure réseau). Si Alice ne s’est pas trompée à propos de Bob, alors Bob reçoit le signal dans le contexte qu’il a et acquiert l’information sur ce qu’il doit maintenant faire. Le point clé est la communauté de contexte. Si nous parlons de personnes, la communauté de contexte est assurée par la présence d’une langue commune et l’engagement dans une activité commune. Si nous parlons de serveurs, la communauté des contextes se réalise par la compatibilité des protocoles d’échange de données. C’est précisément cette communauté de contextes qui permet à l’information de « sauter » apparemment la partie du chemin où elle ne peut pas exister et d’atterrir du côté du récepteur. En réalité, l’information, bien sûr, ne saute nulle part. Sur le fait qu’Alice possèdela mêmeL’information, que ce soit pour Bob ou pour quelqu’un d’autre, ne peut être discutée que s’ils possèdent des signaux et des contextes indistinguablement identiques. Dans la vie des gens, cela n’existe pas. Voir la couleur verte.ainsi, comme un autre le voit, c’est impossible, mais il est possible de s’accorder entre soi sur ce quetel.Nous désignerons la couleur entre nous par le signal « vert ».

La construction signal-contextuelle n’est pas tout à fait une nouveauté pour la philosophie mondiale. Il y a 250 ans, Emmanuel Kant écrivait que « notre connaissance (information ?) bien qu’il découle de l’expérience (signal ?), mais il est tout à fait impossible sans la présence d’une connaissance a priori chez le sujet connaissant (contexte ?)»..

Mesure de l’information

La mesure de l’information en bits est un plaisir que j’affectionne particulièrement. Il est impossible de résister à l’envie de réfléchir à ce sujet, tout en appliquant la méthode de comptage à la construction signal-contexte qui nous est devenue familière et, je l’espère, compréhensible.

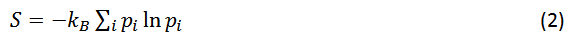

Si l’on se souvient de la théorie classique de l’information, la formule généralisée pour calculer la quantité d’information (en bits) est la suivante :

où.n.– le nombre d’événements possibles, etp.n.– probabilitén.-ème événement. Réfléchissons à ce que signifie cette formule du point de vue du récepteur et de l’émetteur. L’émetteur peut rapporter, par exemple, cent événements, dont le premier, le deuxième et le troisième ont une probabilité de 20 %, tandis que les 40 % restants sont répartis uniformément sur les quatre-vingt-dix-sept autres événements. Il n’est pas difficile de calculer que la quantité d’information dans le rapport sur un événement du point de vue de l’émetteur est d’environ 4,56 bits :

I.= — (3 × 0.2×log2.(0.2) + 97 × (0.4/97)×log2.(0.4/97)) ≈ — (-1,393156857 — 3,168736375) ≈ 4.56

Ne vous étonnez pas du résultat fractionnaire, s’il vous plaît. En technique, il est vrai qu’on doit souvent arrondir à l’entier supérieur dans de tels cas, mais la valeur exacte est aussi souvent intéressante.

Si le récepteur ne sait rien de la répartition des probabilités (et comment pourrait-il le savoir ?), alors, de son point de vue, la quantité d’information reçue est de 6,64 bits (ce qui peut également être facilement calculé à l’aide d’une formule). Imaginons maintenant une situation où, pour les besoins du récepteur, seuls les événements numéro 1 (« exécuter »), 2 (« gracier ») et 100 (« décorer ») l’intéressent, tandis que tout le reste est considéré comme « autre » et sans intérêt. Supposons que le récepteur dispose déjà de statistiques sur les épisodes précédents et qu’il connaît la répartition des probabilités : exécuter – 20 %, gracier – 20 %, décorer – 0,4 %, autre – 59,6 %. En effectuant le calcul, nous obtenons 1,41 bit.

L’écart est considérable. Cherchons une explication à ce phénomène. Si l’on se souvient que l’information n’est pas seulement un signal objectivement existant, mais une combinaison de « signal + contexte », il n’est donc pas surprenant que la quantité d’information générée lors de la réception d’un signal soit également dépendante du contexte. Ainsi, nous avons une bonne concordance entre la conception signal-contexte et la théorie mathématique de l’information.

La grandeur«I», calculée selon la formule considérée, est généralement utilisée pour résoudre les problèmes suivants :

- Pour la construction d’un environnement de transmission de données. Si la tâche de codage est formulée comme « donner tout ce que l’on a, mais le faire de manière aussi efficace que possible », alors pour résoudre ce problème dans le cas décrit dans l’exemple examiné, il faut se concentrer sur une valeur de 4,56 bits. Autrement dit, il faut essayer de faire en sorte qu’en moyenne, un million de cycles de transmission s’inscrive le plus près possible de 4 561 893 bits. Il ne faut pas s’attendre à pouvoir réduire ce volume. Les mathématiques sont implacables.

- Pour comprendre dans quelle mesure l’incertitude du récepteur diminue lors de la réception d’un signal. On considère que l’arrivée d’informations réduit l’entropie informationnelle du récepteur d’une quantité équivalente à celle de l’information reçue. Si l’on considère la quantité d’information dans ce sens, les réponses correctes en fonction des propriétés du récepteur seront 6,64 et 1,41 bits. La valeur de 4,56 sera également une réponse correcte, mais seulement si le récepteur s’intéresse à tous les événements et connaît à l’avance leurs probabilités.

Dans la grande majorité des cas, lorsque nous parlons de bits, d’octets, de mégaoctets ou, par exemple, de gigabits par seconde, nous nous référons à la première interprétation. Nous préférons tous utiliser Internet à large bande plutôt qu’une connexion dial-up chétive. Mais il arrive parfois que nous devions passer une demi-journée sur Internet, lire une montagne de textes et visionner une multitude de vidéos juste pour obtenir enfin une réponse binaire simple à notre question, du genre « oui ou non ». Dans ce cas, notre incertitude ne diminue pas de ces dizaines de gigaoctets que nous avons dû télécharger, mais seulement d’un bit.

L’interprétation entropique de la nature de l’information soulève plus de questions qu’elle n’apporte de réponses. Même d’un point de vue purement pratique, nous constatons que la minimisation de l’incertitude se retrouve chez ceux de nos concitoyens qui n’ont jamais lu un seul livre, et dont tous les contacts cognitifs avec le monde extérieur se limitent à regarder des séries télévisées et des émissions sportives. Ces sujets respectables vivent dans une certitude heureuse et totale sur toutes les questions imaginables de l’univers. L’incertitude n’apparaît qu’avec l’élargissement des horizons et l’acquisition de l’habitude néfaste de réfléchir. La situation où l’acquisition d’informations (la lecture de bons livres intelligents) augmente l’incertitude est impossible du point de vue de la théorie entropique de l’information, mais du point de vue de la théorie signal-contexte, c’est un phénomène tout à fait ordinaire.

En effet, si le résultat de la réception d’un signal est la formation d’un nouveau contexte, alors pour le nourrir, nous avons besoin de signaux toujours nouveaux qui satisferont ce contexte, mais qui, en retour, peuvent créer un nouveau contexte originellement affamé. Ou même plusieurs.

Pas moins surprenantes sont les réflexions sur le fait que l’information pourrait être liée d’une manière ou d’une autre à l’ordre (si l’entropie est une mesure du chaos, alors la négentropie, c’est-à-dire l’information, devrait être une mesure de l’ordre). Examinons les séquences suivantes de zéros et de uns :

0000000000000000000000000000000000000000Un ordre parfait dans le style « rêve de la maîtresse de maison ». Mais il n’y a pas d’informations ici, tout comme il n’y en a sur une feuille de papier vierge ou un disque dur tout juste formaté.1111111111111111111111111111111111111111. En gros, c’est la même chose.0101010101010101010101010101010101010101C’est déjà plus intéressant. L’ordre reste parfait, l’information est toujours aussi rare.0100101100001110011100010011100111001011C’est moi qui n’ai pas hésité à lancer une pièce. 0 – face, 1 – pile. J’ai essayé de lancer honnêtement, et donc on peut supposer qu’il en est résulté un désordre parfait. Y a-t-il ici de l’information ? Et si oui, de quoi s’agit-il ? La réponse qui s’impose est « de tout », mais si c’est le cas, comment en extraire une version utilisable ?1001100111111101000110000000111001101111. De manière similaire à une pièce de monnaie, mais uniquement à travers un générateur de nombres pseudo-aléatoires.0100111101110010011001000110010101110010Ça ressemble aussi à une sorte de bêtise aléatoire, mais ce n’est pas ça. Je vais expliquer ce que c’est ci-dessous.

Si l’on enlève les commentaires textuels et qu’on pose une devinette sur ce qui pourrait être le résultat d’un lancer de pièce, les trois premières options seront immédiatement écartées. La cinquième est également suspecte, car il y a plus de 1 que de 0. C’est un raisonnement erroné. Lors d’un lancer de pièce honnête, l’apparition de toutes ces options a la même probabilité, égale à 2.-40.Si je continue à lancer une pièce sans sommeil ni repos dans l’espoir de reproduire au moins l’une des six options présentées, on peut s’attendre qu’avec un peu de chance, cela me réussisse dans environ cent mille ans. Mais il est impossible de prédire laquelle de ces options se reproduira en premier, car elles sont toutes également probables.

Le sixième point présente d’ailleurs le mot « Order » (c’est-à-dire « ordre ») en code ASCII à huit bits.